Soy una defensora de la familia. De la familia moderna, adopte la forma que adopte, porque la familia es un núcleo vivo, que facilita y posibilita la socialización de los miembros que la componen, ofreciendo unos lazos interactivos, de los cuales se encuentran, en gran medida, necesitados los miembros inmaduros o jóvenes.

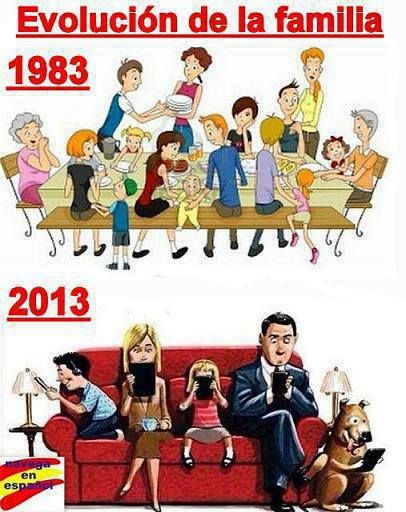

La familia ha sufrido a lo largo de la historia transformaciones profundas y no son adivinos los psicólogos sociales si aventuran unos cambios sustantivos en el futuro. Pero de inmediato hemos de decir que existen una serie de constantes que se expresan y mantienen en todo el proceso.

Sería largo e inviable en un artículo referirnos, relacionar y explicar estas constantes esenciales.

Me parece más adecuado aportar algo a los requisitos y exigencias que plantean las futuras modificaciones de este “subsistema social” y me detendré especialmente en dos aspectos de un todo, la unidad y cohesión familiar así como la autonomía y los procesos de emancipación de los adolescentes a ese núcleo familiar. Musitu y Román, en su estudio “Educación Familiar y Socialización de los hijos”, afirman que “el futuro de la sociedad puede predecirse, en gran medida, examinando la manera en que los niños y adolescentes son educados y tratados por sus padres”.

No es mi intención adivinar el futuro, sólo referirme a un aspecto de la familia que en los últimos tiempos cambió mucho, que sigue cambiando y en muchas ocasiones, plantean dudas a los padres, crean ansiedades en los jóvenes y entraña mucha dificultad encontrar el equilibrio.

En las generaciones anteriores, el núcleo familiar estaba “musculado” y la autonomía de los miembros de la familia, especialmente de los jóvenes, era débil.

En general, existía un tipo de educación donde predominaba por una parte el autoritarismo de los padres y, por otra, la aquiescencia de los hijos a este modelo familiar. Y no es que los jóvenes no tuviesen rebeldía, pero la ejercían en otros ámbitos como los diversos movimientos de los años sesenta y setenta, respetando en general los roles y los hábitos de una educación autoritaria. La frontera pues, entre la pertenencia y la separación, se encontraba, la mayoría de las veces, más hacia la primera que hacia la segunda.

La sociedad fue cambiando hacia fuera, en un debate que no tenía fronteras. Globalizó el cambio apoyado por los medios de comunicación, los avances tecnológicos (internet) y la transferencia de personas de un país a otro. La familia interiorizó más esos cambios.

En la familia se empezó a producir un proceso de separación de los jóvenes de la autoridad parental y se inicia la búsqueda intramuros y extramuros, de una identidad emergente de los adolescentes.

Se genera así, un conflicto de ideas entre padres e hijos, sobre cómo negociar la transición para reequilibrar la unidad y la autonomía de los miembros de la familia. Transición que estimo no ha terminado, no tanto porque no se haya reflexionado desde la psicología y las ciencias sociales, sobre las estrategias y las claves de este equilibrio, sino porque la familia en sí misma es un laboratorio para educar o deseducar.

¿Cuál puede ser la clave para conseguir que la nueva frontera favorezca lazos interactivos entre los miembros de la familia? Lo repetiré siempre: la comunicación, el cariño y la flexibilidad. Comunicación para convencer y no imponer.

Cariño porque la familia se mueve con él. Es un ente para la socialización y cohesión de la sociedad. Y flexibilidad, porque las viejas recetas del “ordeno y mando” ya no sirven, pero tampoco es de recibo, la familia indulgente, donde cada uno hace lo que le apetece. Flexibilidad para ir ajustando la frontera entre la unidad y la autonomía.

Para concluir, diré que estos tres principios, son los carriles por donde desplazar el proceso de madurez y cohesión de las familias, lo demás, lo que se cueza en ese laboratorio, corresponde a los conocimientos, a la sensatez de los miembros de la familia y, si fuera necesario, a la ayuda de algún profesional de la Psicología.